Секция "Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса"

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса»

29 января состоялась работа секции на отделении психологии и педагогики. Среди выступающих были преподаватели кафедр психологии, педагогики и немецкой филологии.

Бисерова Г.К. открыла работу секции с докладом «Академическая резильентность как измеримая черта отдельного индивида». Галия Камильевна отметила, что на индивидуальном уровне академическая резильентность есть способность обучающегося достигать образовательных успехов в трудных условиях. Был представлен анализ исследований, выделяющих факторы, влияющих на возможности учащегося к успешной адаптации в окружающем мире различными способами, к эффективной работе с вызовами, угрожающими его функционированию, к выживанию или позитивному развитию: безопасная образовательная среда, позитивные ожидания учеников в отношении школы, вовлеченность обучающихся в разнообразные академические активности и их лояльность школе в целом.

Гайфуллина Наталья выступила с докладом на тему «Адаптация первокурсников, прибывших из исторических регионов России, к новым условиям жизнедеятельности». В своем исследовании проанализировала эмоциональное состояние студентов Елабужского института КФУ (наличие тревожности, риска депрессии, агрессии) и адаптивные возможности. В целом показатели средние, что указывает на способность респондентов адаптироваться к новым социальным условиям жизнедеятельности.

Исмаилова Н.И. представила доклад по теме «Немая книга-адаптация как практический психологический инструментарий». Немая книга-адаптация — это преобразованное авторское художественное повествование в содержательном и/или формальном отношении, но с сохранением и передачей основных идей и оригинальных сюжетных линий. Значительно сокращённая в объёме, она даёт читателю возможность понимать сложные тексты, значительно отличающиеся от современной литературной нормы, совершенствовать грамматический и лексический навыки. Использование немой книги в качестве практического инструментария необходимо рассматривать как способ психологической помощи при многоаспектных проблемах: при психотравмах и психогениях, для конструктивного разрешения возрастных кризисов и конфликтов, для решения проблем коммуникации, в ситуациях конкретных действий или рекомендаций (например, как защититься от буллинга, побороть враждебность, апатию и т.п.), при формировании морально-ценностных установок.

Льдокова Г.М. в своем докладе представила ежегодный проект «Неделя психологии» как образовательно-социально-воспитательный проект, являющийся ресурсным фактором формирования профессиональных компетенций. Реализация данного проекта позволяет выделить следующие эффекты: для обучающихся: 1) участие в мероприятиях образовательно-социально-воспитательного характера в нестандартизированном формате; 2) формирование у студентов психологической культуры и психологических компетенций; 3) приобретение нового положительного социального опыта для личностного развития. Для преподавательского состава: 1) апробация новых форм работы со студентами; 2) создание обстановки психологического комфорта для работы и реализации своего собственного профессионального и творческого потенциала.

Макарова О.А. выступила с докладом «Признаки и причины антивитального поведения обучающихся вуза». Антивитальное поведение студентов — это поведение, направленное против биологических потребностей человека. Оно может выражаться в пассивных размышлениях и совершении рисковых действий в отношении собственного здоровья, которые опосредованно связаны с намерением закончить жизнь самоубийством. Было отмечено, что для коррекции антивитальных переживаний у студентов можно использовать социально-психологический тренинг, который направлен на успешную адаптацию, повышение мотивации, витальности, контактности, развитие позитивных жизненных установок, овладение навыками саморегуляции и управления эмоциональным состоянием, поддержку взаимодействия с другими людьми.

Тема «Поколение Z: зависимость от технологий» Панфилова А.Н. посвящена исследованию феномена зависимости современного поколения Z (людей, родившихся после 1996 года) от цифровых технологий. Подчеркивается актуальность исследования, поскольку современные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни молодежи, вызывая беспокойство у родителей, педагогов и психологов. Также был представлен анализ причин формирования зависимости от технологий, включая доступность и разнообразие цифровых устройств, замену живого общения социальными сетями, информационную перегрузку и эмоциональную привязанность к виртуальному миру. Рассматриваются негативные последствия такой зависимости для психического здоровья молодых людей, такие как проблемы с концентрацией внимания, повышенный уровень тревожности и депрессии, зависимость от социальных сетей и кибербуллинг. Докладчик предлагает и практические рекомендации по снижению уровня технологической зависимости среди молодежи, включая родительский контроль и воспитание, образовательные программы, государственную политику и альтернативные формы досуга, по развитию осознанного отношения к технологиям для создания благоприятной среды для гармоничного роста молодого поколения.

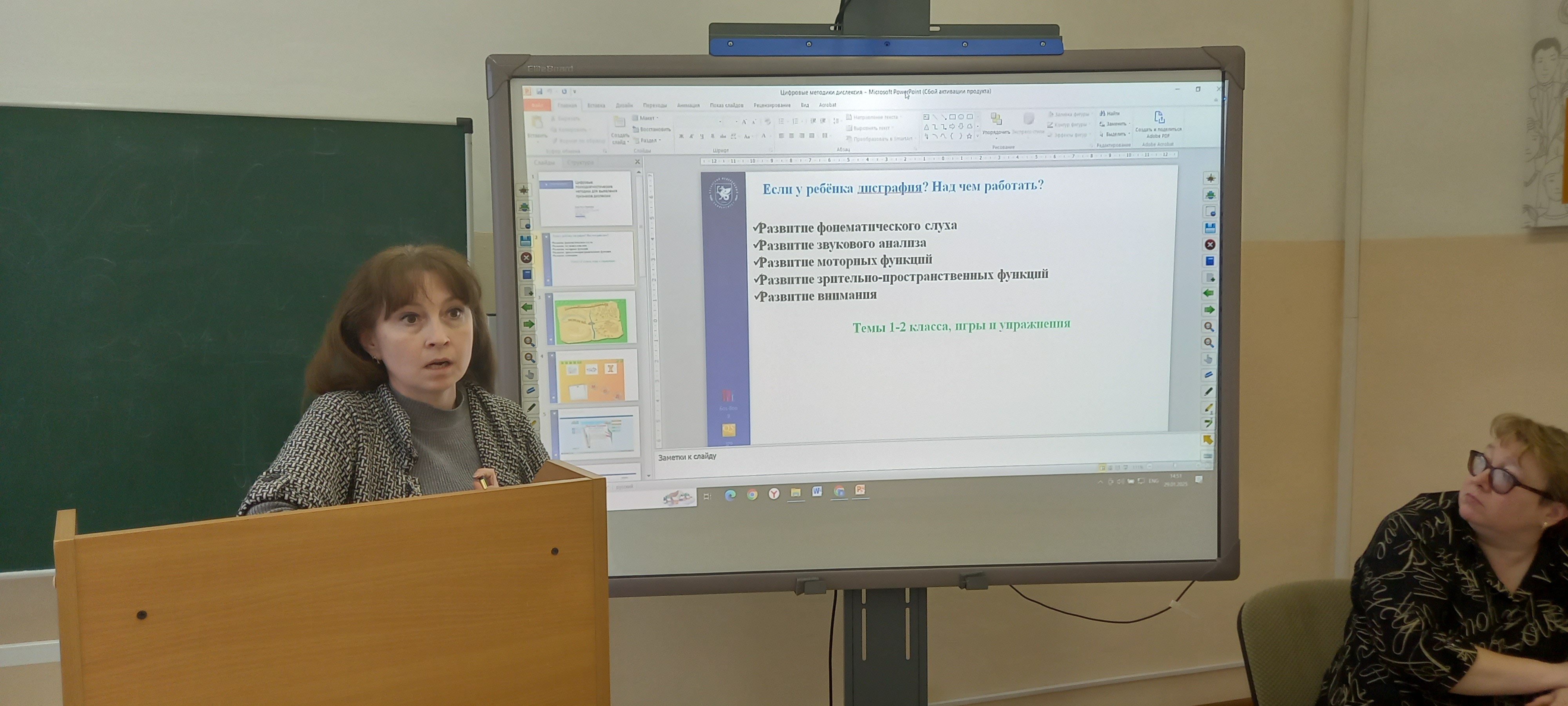

Штерц О.М. в докладе «Цифровые психодиагностические методики для выявления признаков дислексии» представила ряд цифровых ресурсов, тренажеров, программ, которые активно применяются в логопедической практике, в том числе разрабатываемые Центром языка и мозга НИУ «Высшая школа экономики». Данные цифровые программы позволяют сократить время психодиагностической исследования признаков дислексии у детей и систематизировать результаты психодиагностики.

В докладе Шагивалеевой Г.Р. «Эмоциональная культура педагога как основа внутренних условий психологической безопасности образовательного пространства» рассматривается взаимосвязь психологической безопасности личности с эмоциональной культурой педагога. Важнейшими показателями эмоциональной культуры является высокий уровень развития эмоциональной устойчивости, эмпатии и эмоциональной гибкости педагога. В эмоциональной культуре должны присутствовать также педагогический такт, самоконтроль эмоционального состояния. Положительное, комфортное общение учителя с детьми возможно при грамотном умении выражать свои чувства, раскрыть свой внутренний мир. В результате положительного, доброжелательного, чуткого и заботливого отношения педагога к обучающимся, облегчается профилактика конфликтных ситуаций и стрессовых состояний в процессе обучения и воспитания.

Выступление Минахметовой А.З. «Жизнеспособность и карьерные ориентации студентов» является как никогда актуальным, так как в условиях современного рынка труда все больше студентов совмещают учебу с работой, стремясь к профессиональному развитию и финансовой независимости. Жизнеспособность помогает студентам справляться с трудностями, адаптироваться к изменениям и сохранять внутреннюю гармонию. Результаты показали, что студенты, работающие по профилю, обладают более высоким самоуважением, социальной компетентностью и адаптивными стилями поведения по сравнению с их сверстниками, работающими не по профилю. Студенты первой группы проявляют большую уверенность в своих профессиональных навыках и более осознанно формируют свою профессиональную идентичность. В то же время, студенты второй группы демонстрируют ориентацию на внешние нормы, что влияет на их карьерные установки и приверженность к выбранной профессии. Результаты исследования подчеркивают важность работы по профилю для профессионального и личностного развития студентов, а также определяют пути для дальнейших исследований в этой области.

Доценты кафедры педагогики Наиля Асхадуллина и Ирина Талышева выступили с докладом на тему «Возможности развития рискориентированного мышления будущих педагогов в процессе подготовки к инновационной деятельности». В своем научном докладе они обозначили актуальность исследуемой проблемы и представили результаты теорететического и эмпирического этапов исследовательской работы. Проведенное исследование позволяет отметить, что среди когнитивных умений, необходимых учителю в процессе освоения и внедрения инноваций, является рискориентиванное мышление. Однако его развитие должно осуществляться на этапе профессиональной подготовки будущего учителя к инновационной деятельности, формируя тем самым положительное отношение студентов к данному виду деятельности.

Панфилова В.М. в своем докладе «Проблемы социальной интеракции в киберпространстве» указала на то, что развитие информационных технологий в настоящее время оказывает существенное влияние на все сферы общества, в том числе и на образование. Одновременно с попытками проникновения в сферу образования интернет-технологий возникла дискуссия относительно целесообразности использования в педагогическом процессе компьютерно-опосредованной коммуникации. Главным предметом подобных дискуссий исследователи определяют низкую степень коммуникативного взаимодействия из-за отсутствия межличностных сигналов. В настоящее время многие авторы придерживаются мнения, что качество интеракций в киберпространстве могут не уступать качеству коммуникации в физическом мире и выделяют следующие проблемы: низкая степень социального присутствия; отсутствие специальных социальных сигналов; ощущение изоляции; влияние на качество обучения; угрозы, связанные с коммуникациями в киберпространстве.

Работа секции прошла очень конструктивно. Педагоги выразили заинтересованность в темах, представленных коллегами, и каждое выступление вызывало сопровождалось обсуждением данного направления или поиском решения для дальнейших исследований или реализации в практической деятельности.