О сопоставительном литературоведении

Историю сопоставительного литературоведения открывает вышедшая в 2001 г. под редакцией Я.Г. Сафиуллина хрестоматия «Сравнительное и сопоставительное литературоведение», в которой была предпринята попытка выделить сопоставительное литературоведение в самостоятельный раздел науки о литературе. В течение более 15 лет сотрудники кафедры: В.Р. Аминева, М.И. Ибрагимов, Э.Ф. Нагуманова, А.З. Хабибуллина развивают сопоставительное направление в компаративистике. Разработаны теоретико-методологические основы сопоставительного литературоведения, основанного на исследовании диалогических отношений между разными национальными литературами и культурами. В рамках этого направления сложилась своя система терминов: «диалог», «идентичность», «множественность литератур», «со-существование литератур», «принцип дополнительности» смыслов и др., сформировалась самостоятельная теория межлитературного диалога как категории теоретической и исторической поэтики; типов диалогических отношений между национальными литературами как форм межлитературного процесса. Предложен метод исследования национальной идентичности литератур и интегративных процессов и тенденций в разных национальных литературах. Сформулирована концепция идентичности как самореализации литературы в условиях диалога культур и литератур. Разработана теория универсалий, их феноменологии, семантической структуры и особенностей функционирования в условиях диалога культур и литератур. Апробирован метод исследования межтекстовых единств, формирующихся в разных национальных литературах в определенные исторические периоды. Сформулированы основные положения теории межлитературной коммуникации, ее художественно-эстетической природы, содержания, форм, закономерностей функционирования, методов исследования, определены отличия межлитературной коммуникации от межлитературного диалога. Обоснована концепция коммуникативно-диалогической природы межлитературных текстовых единств. Разработана методика анализа национальных литератур республик Поволжья в аспекте интегральной и дифференциальной функций поволжского межлитературного контекста.

Исходные методологические установки:

Каждая национальная литература тождественна себе, образует неповторимую целостность и конструирует свою идентичность как «чужую» другим. Различия «своего» и «чужого» существенны для постижения национальной идентичности вступающих в диалог национально-художественных систем, особенностей их функционирования в ценностном поле мировой культуры как уникальных духовно-практических образований. Различия между двумя литературами формируют словесно-концептуальное пространство диалога, инициируя направленные процессы смыслопорождения – центростремительные, выявляющие потенциал развития национальной идентичности, и центробежные, учитывающие многообразие художественно-эстетических традиций и образующие новые модели их объединения – «межлитературные синтезы». Их порождают новые смыслы, которые определяют феноменологию, семантическую структуру и функционирование универсалий словесно-художественного искусства.

«Встреча» в читательском сознании двух литератур, в которых принципиально по-разному строятся отношения между формой и содержанием, частью и целым, внешними и внутренними границами художественного образа, вызывает проблематизацию присущих им устойчивых смысловых структур. Так, при сопоставлении русской и татарской литератур проблематизируются свойственные разным культурам «процедуры» смыслопорождения, проявляющиеся в принципах художественного обобщения и соответствующих им коммуникативных стратегиях, логико-смысловые отношения, подчиняющие себе тип конфликта и принципы сюжетосложения, способы построения образа героя, воспроизведения и осмысления того или иного жизненного характера, мотивировочные категории, особенности организации субъектной сферы и т.д.

Различие, уникальность двух национальных литературно-художественных систем – условие их взаимодополнительности, а также расширения и обогащения сферы художественных представлений реципиента. Так из противостояния рождаются преодолевающие его новые смыслы, толерантные по своему содержанию и функциям. Именно они определяют функциональные и структурно-содержательные особенности действующей в литературе категории универсального.

Понять функционирование универсалий словесно-художественного искусства и пути реализации национальной идентичности литературы помогает сопоставительный анализ произведений, принадлежащих разным национальным литературам, – анализ, в котором усилены моменты контекстуальности, процессуальности, событийности; используются дескриптивные и нарративные, логико-дискурсивные и образно-метафорические способы познания. Данная методология создает основу для выработки нового подхода к категории универсального, выявляющего значимость таких его аспектов, как-то: интерсубъективность, коммуникативность, креативность, историчность, событийность; подчеркивающего нелинейный, дискретный, динамичный характер рождающихся в межлитературных диалогах новых смысловых структур.

Методология сопоставления при таком подходе становится средством выработки нового концептуального пространства диалогического взаимообогащения и взаимоосвещения художественно-эстетических традиций, способом создания плюралистической модели развития национальных литератур, утверждает ценностно-смысловую неисчерпаемость возникающих между ними диалогических отношений.

В период с 2000 по 2010 гг. научные разыскания велись по следующим основным направлениям:

- анализ национальных литературно-художественных систем в аспекте устанавливающихся между ними диалогических связей, позволяющих выявить конститутивные черты жанрового сознания, концепции мира и человека, стилистико-семантические закономерности, определяющие национально-историческое своеобразие произведений русских и татарских писателей XIX - ХХ вв.;

- исследование типов диалогических отношений между национальными литературами (русской и татарской) как форм межлитературного процесса, направленное на выявление их концептуально-семиотической природы, определение свойственной каждой модели диалога архитектоники смысловых и ценностных кругозоров, соответствующих двум национальным литературам – русской и татарской;

- исследование эстетической интерференции как явления межлитературного диалога, определение форм ее проявления при восприятии творчества русских писателей в тюркоязычных литературах; анализ переводов произведений русской литературы на татарский язык и татарской литературы на русский язык как явления межлитературной коммуникации и диалога;

- исследование национальной идентичности находящихся в диалоге литератур;

- исследование национальных литератур республик Поволжья как «межлитературной общности».

Полученные в ходе исследования межлитературных диалогов результаты имеют теоретическое значение и могут быть использованы в разработке актуальных проблем теории литературы, исторической и теоретической поэтики, переводоведения, межкультурной коммуникации и др. В рамках этого научного направления защищены докторская (В.Р. Аминевой) и кандидатские (А.З. Хабибуллиной, Э.Ф. Нагумановой, Л.Т. Идиатуллиной, Г.Ф. Сафиной и др.) диссертации.

Результаты исследования отражены в монографиях и учебных пособиях. Наиболее значимыми являются следующие:

Сравнительное и сопоставительное литературоведение: хрестоматия / под ред. Я.Г. Сафиуллина: сост.: В.Р. Аминева, М.И. Ибрагимов, А.З. Хабибуллина. – Казань: ДАС, 2001. – 390 с.

Лирика А. С. Пушкина в татарских переводах = А. С. Пушкин лирикасы татар тәрҗемәләрендә : [сборник / сост. и авт. вступ. ст. Г. Ф. Сафина ; науч. ред. Я. Г. Сафиуллин] .— Казань : Казан. гос. ун-т, 2005 .— 135 с.

Основы сравнительного и сопоставительного литературоведения: учеб. пособие по спецкурсу / В.Р.Аминева. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2007. – 48 с.

Аминева В.Р. Типы диалогических отношений между национальными литературами (на материале произведений русских писателей второй половины ХIХ в. и татарских прозаиков первой трети ХХ в.): монография / В.Р. Аминева. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – 476 c. 500 экз.

Теория литературы: словарь для студентов / Науч. ред. Я.Г. Сафиуллин; сост. Я.Г. Сафиуллин, В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина и др. – Казань: Казан. ун-т, 2010. – 147 с.

Межкультурная коммуникация: филологический аспект. Словарь-справочник. / Науч. ред. проф. Р.Р. Замалетдинов, сост. Я.Г. Сафиуллин, В.Р. Аминева, М.И. Ибрагимов, А.З. Хабибуллина, А.М. Галиева, Р.Ф. Бекметов., Э.Ф. Нагуманова и др. – Казань: Изд-во «Отечество», 2012. – 172 с.

Национальные литературы республик Поволжья (1980-2010 гг.) [Текст]: коллективная монография / науч. ред. В.Р. Аминева. – Барнаул: ИГ «Си-пресс», 2012. – 234 с. 500 экз.

Аминева В.Р. Габдулла Тукай и русская литература XIX в.: типологические параллели: монография / Венера Аминева. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2016. – 160 с. 1000 экз.

Ибрагимов М.И. Национальная идентичность литературы: пособие для учителей-словесников. – Казань: РИЦ «Школа», 2016. – 94 с.

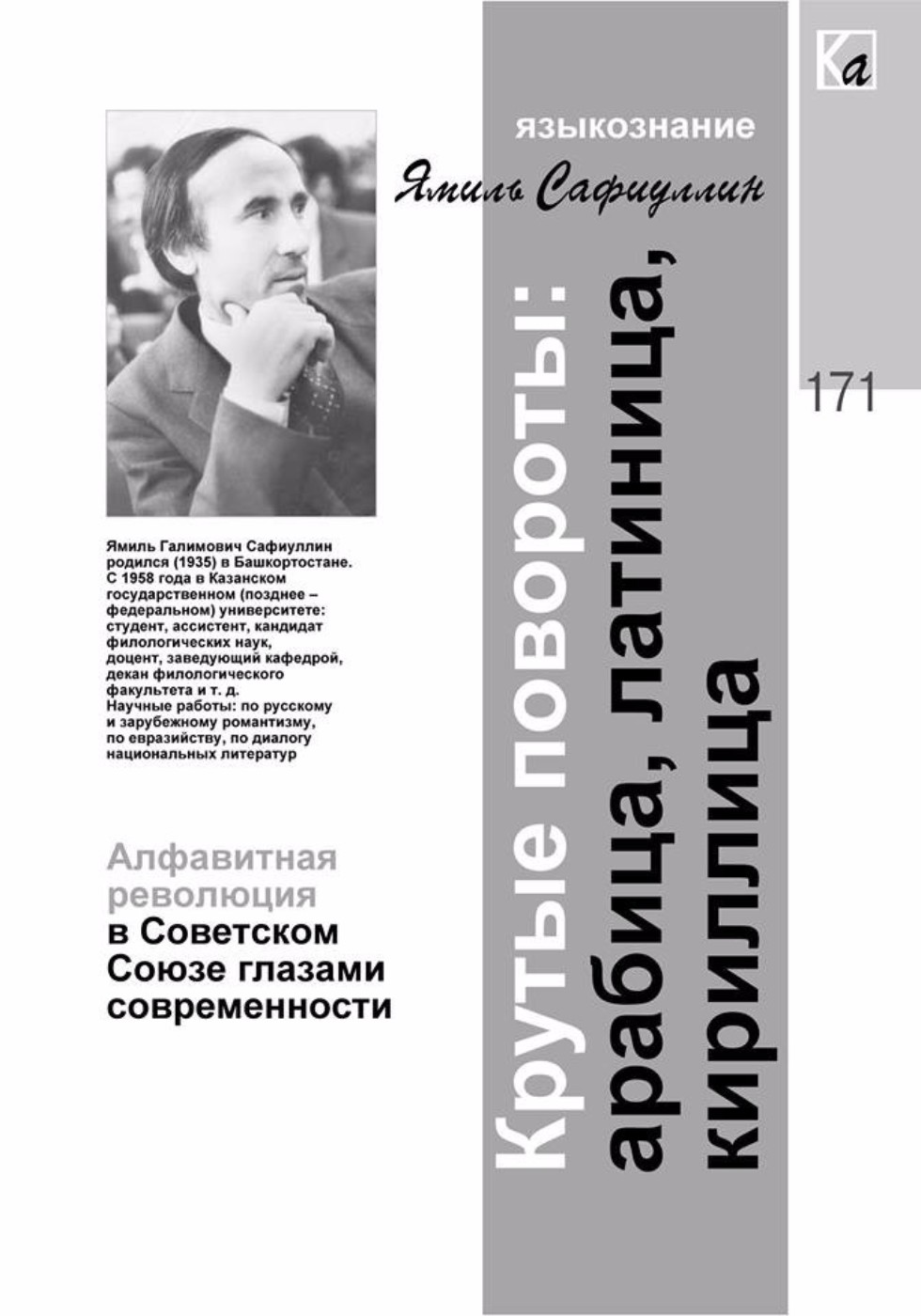

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ… (к юбилею Ямиля Галимовича Сафиуллина)

В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина, Э.Ф. Нагуманова